Non faccio gente, ma vedo cose.

-

Carteggio 11: EZLN world tour

Sono passati sette anni dall’Escuelita zapatista e dalla successiva pubblicazione di 20zln. Ho chiesto al mio compagno di viaggio e attento conoscitore della resistenza indigena centroamericana di raccontarci come le/gli zapatisti arriveranno in Europa, in apertura del loro tour mondiale. Prima volta su Carteggio? Prova a dare uno sguardo qui per orientarti meglio.

-

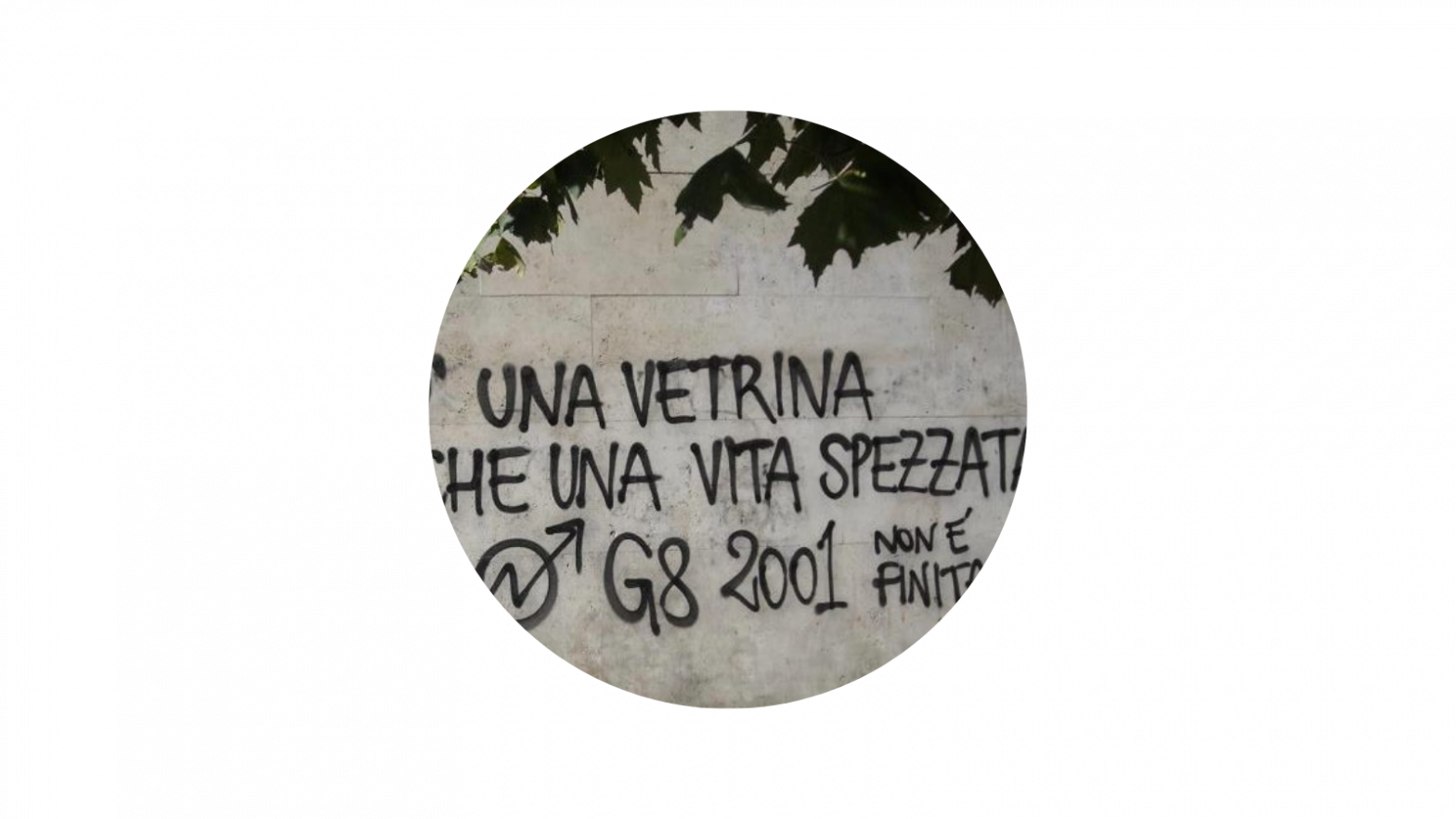

Carteggio 10: il luglio 2001 di Teo

Il 23 luglio 2001, con qualche ora di anticipo sulla mobilitazione nazionale, la Milano di ritorno dal G8 di Genova scende ancora in piazza e manifesta per le vie del centro storico. Ho chiesto a Teo di raccontarmi non la piazza genovese ma l’elaborazione militante, collettiva, intima, del suo rientro in città. Tutto prende il…

-

Carteggio 09: la Brigata operaia

La Brigata Operaia “Due a denari” non usa mezze parole, né usa troppe parole. Però usa bene le mani e lo fa all’insegna della gratuità e del mutuo soccorso. Per questa nona puntata abbiamo tentato un esperimento diverso: tre voci, tre accenti, tre sguardi differenti per condividere la recente storia di una Brigata per l’emergenza…

Più spesso pubblico qui!